|

逃亡,或建筑的志愿囚徒。 |

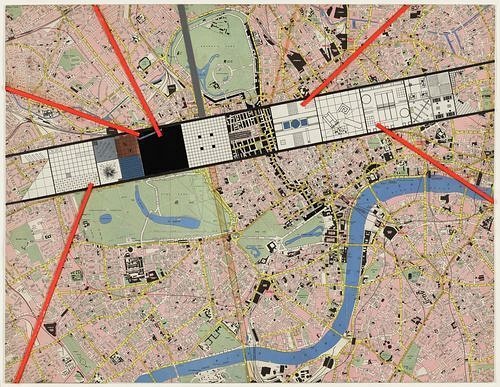

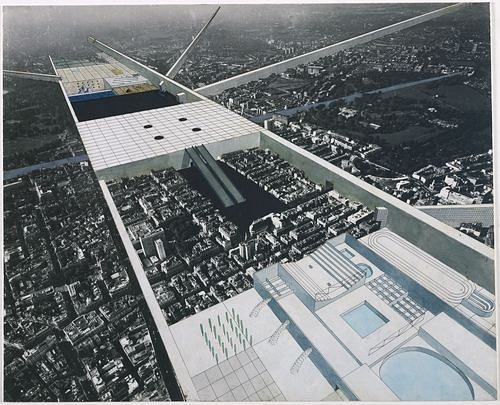

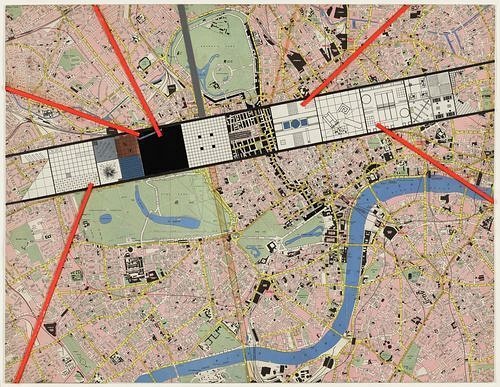

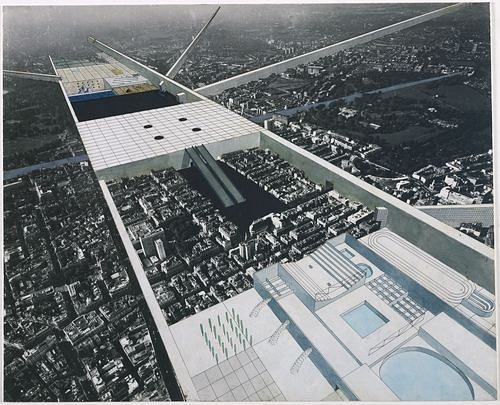

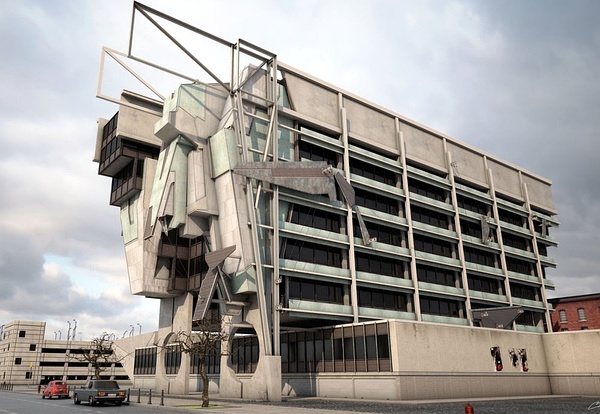

1972年,整个西方建筑学社区还沉浸在由Archigram,Situationist International与Superstudio等一干纸上建筑师所创建的寓言化(parable)的反乌托邦幻境中。这些纸上建筑师将批判与反讽糅合到黑色电影般的城市场景中,将建筑转变成可以言说的政治符号。在这种时代精神的浸染下,还是Architectural Association(AA)的学生的Rem Koolhaas,同已经工作多年的Elia Zenghelis合作,并在Madelon Vriesendorp与Zoe Zenghelis的参与下向AA递交了一个名为“逃亡,或建筑的志愿囚徒”(Exodus,or the Voluntary Prisoners of Architecture)的毕业设计项目。该项目同时也是Koolhaas为意大利工业设计协会与Casabella杂志所组织的某竞赛所完成的一个参赛方案。虽然这个项目的表现形式无法脱离Superstudio的影子,但是已经依稀流露出Koolhaas自身的对于窗格式结构的偏爱。在这个项目中,Koolhaas假设了一个分裂成“善”与“恶”两级的伦敦。社区质量的差异驱动着“恶”伦敦的居民向“善”伦敦逃亡。当局者不得不在两个伦敦间筑起一堵高墙,无疑这是对还没有被推倒的柏林墙的隐喻。然而,Koolhaas所描绘的这堵想象中的“伦敦墙”其实不是一条边界,而是一个带形的主题公园般的城市。这个带形城市分隔成一系列方格状的异托邦(Heterotopia)式的志愿社区。从竞赛图上看,方格所分隔成的多样的社区形态代表了当时日益分化的建筑学理念与态度。逃亡的人群可以根据自己的喜好,任意选择他们愿意将自己托付的那个社区。于是一堵隐喻的墙变成了一个分隔政治态度的万花筒般的游乐园。

|

逃亡,或建筑的志愿囚徒。 |

在后现代主义建筑思想初露端倪的时代,这个城市寓言表达了对当时的文化环境的多重指涉。这第一重指涉,就是对后工业时代建筑本体转向的反讽。Stan Allen在他的《基建的都市主义》(Infrastructural Urbanism)一文中指出:在工业化全面完成后的后现代主义建筑已经成为与物质与对象无关的隐喻与符号。建筑学早已不是现代主义早期所许诺的重构社会物质分配的武器。在这种语境下建筑学仅仅能通过那些“合法”(legitimate)的形式语言构筑沟通与交流的媒介。在1970年代的冷战时期,建筑学与城市规划已经被动成为或协调分歧、或规避变革的政治工具。建筑基本上成为一种隔离文化差异的樊篱。他将每个人限定在亲善的个人化世界里,人成为了建筑的“志愿囚徒”,在这样的情绪下,除己之外,哪管洪水滔天。由此带来第二重指涉就是:建筑已经成为一种逃避恐惧的主题公园。主题公园让各种樊篱披上了友善愉悦的外衣。当这层外衣所必须对抗的社会压力日渐增长,它的面目也将日益夸张扭曲。后工业化时代的建筑学就日渐成为填充空虚的狂欢。在那些忸怩作态的表皮化外墙上,写满了语言穷尽下的自说自话。第三重指涉是:个人主义高扬下的后现代社会弥合已无可能。这种公共场域的倾颓伴随着社会的层析化。在这样的社会下,所有的公共空间事实上都退化为一种亚文化空间,只能为特定的小众人群所消费。而冷战时期所高度发展的经济工具正在将各种亚文化纳入到资本的机器中,任何另类都会插上标签成为被定价的商品。在冷战时代的白色恐怖与彼时多样的建筑语言诉求之间的荒谬鸿沟,本身就是一堵无形的高墙。这堵高墙下是徘徊求索,或向各种面目的政治、资本或媒介威权妥协的无数建筑师的彷徨身影。这个鸿沟与建筑学本身的“墙”的功能遥遥相望,构成了冷战时代的建筑学的风景。

建筑可以抽象为各种隔断的组合物,这构成了库哈斯的“程序”(program)思想的基础。既然建筑实体就是一堆分隔的组合,那么这堆分隔物的图底反转——“程序”就成为定义建筑的真正存在。在Koolhaas对Downtown Athletic Club的描述中,“程序”可以是互不相关的独立世界,这种如多重三明治般的重叠世界,几乎就是1972年的那堵伦敦墙的直立版本。Koolhaas所钟爱的纽约摩天塔文化完全无视关于高度的伦理(ethics of being high)。而这种伦理是构成Richard Sennett的“暴露”(exposure)理念的基础之一。在Downtown Athletic Club中,一个微型高尔夫球场建在第七层,对Sennett而言这就是对高度伦理的漠视与侮辱。Sennett认为,现代都市的街道网格,楼层等分隔工具形成了一种中性城市(neutral city)。在中性城市里,本来充满了各种无伤大雅的冲突与妥协的公共生活被有形或无形的墙消解了,在樊篱中生活的人可以无视他人的存在(presence of others)。郊区化,部门化,固定价格机制(Sennett如果到了昔日的襄阳路市场恐怕要笑不动了),劳动力分工,城市的主题公园化等等都可以看做是“筑墙”的行为。建筑在剧烈变化的社会现实面前只能通过筑墙来协调本来不能缺席的日常纷争。

|

Woods的萨拉热窝电气控制楼 |

|

Caltran事实上是Woods的“内爆”的简化版。 |

|

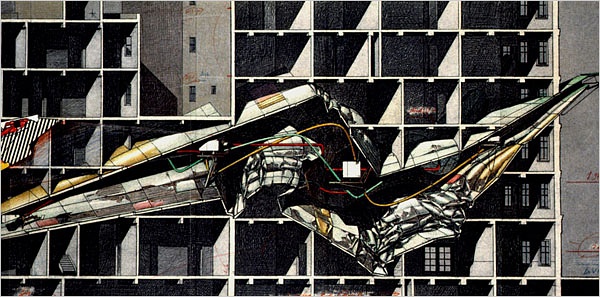

Lebbeus Woods的爆炸空间 |

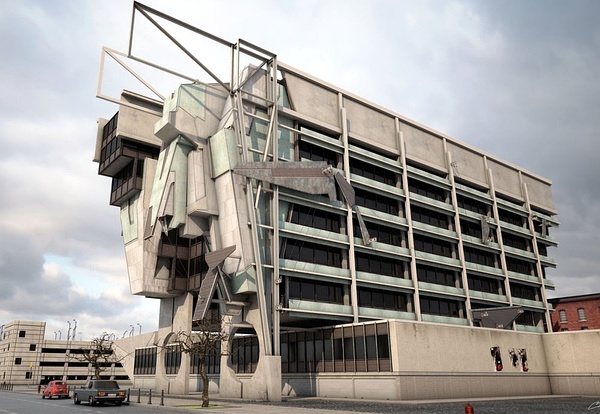

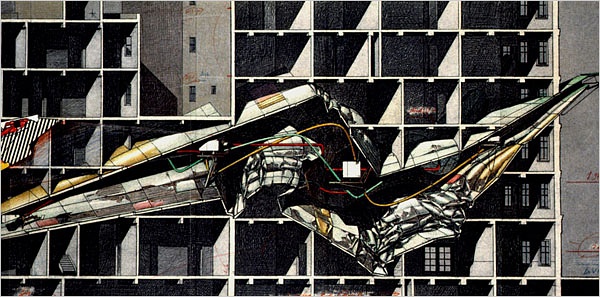

1990年代,当那一批叛逆的青年几乎都纷纷开始转向更多金的商业项目委托时,有一位建筑师却在纽约的公寓里继续着纸上的实验。这就是Lebbeus Woods。Woods的寓言式建筑插画往往将城市描绘成核爆后的废墟。在柏林墙倒塌的年代,Woods想往一种伴随着冲垮柏林墙的力量的极具爆炸力的城市塑形工具,在名为“Berlin Free-Zone 3-2”的一个方案中,Woods将一幢位于柏林的废弃的政府建筑作为背景,展现了一个仿佛被爆炸生成的空间,这个空间充斥着裸露的钢管,扭曲的结构,纵横的电线等令人反胃的物件。Woods的建筑永远处于一种战争状态。Woods的另一幅插画将萨拉热窝的一栋供电管理楼想象成一个战争中受损的堡垒。如果将这个方案同Thom Mayne所设计的位于洛杉矶的主街加州公路局大楼与位于旧金山的联邦大楼相比可以发现很多相似点。只是在Mayne的实际建成项目中,那种理想化原爆点假想变的不那么生猛凶狠。Mayne的反主流形态正好可以借助应对强烈阳光的滤光板的拼合反映出来,形体上的断裂,扭曲,片段化,毫无来由的嫁接与接合都仅仅能形成一种对加利福尼亚的突兀的建筑语言的戏剧化复现。

|

Harvey Corbett的未来城市 |

|

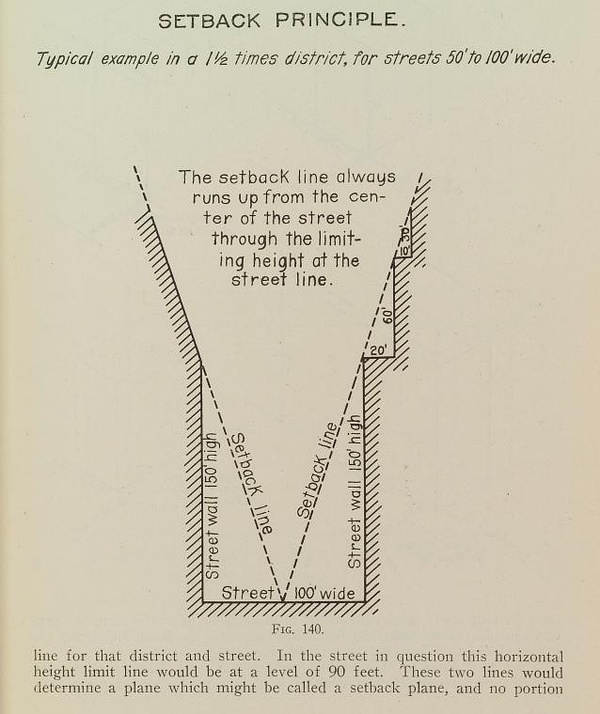

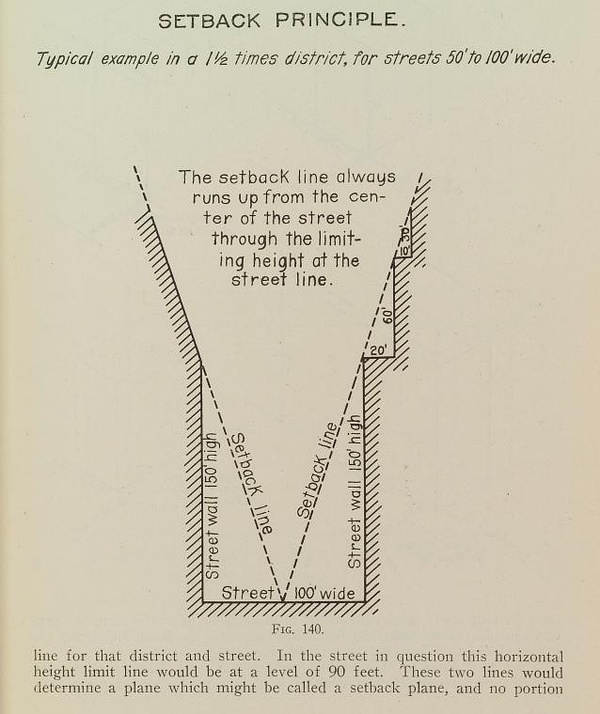

1916年纽约区划法规定的建筑退台示意图 |

“墙”也可以是作为空间的边界。1916纽约的区划法中,街道从一种空间博弈的剩余地带变成了两边都必须尊重的公益走廊。对世纪初的规划师来说,街道应该是充盈着空气与阳光的光明之谷。1916年区划法在历史上第一次设定了建筑暴露虚拟面的概念,这个面的斜度与起始高度由用地区划性质决定,在建筑暴露虚拟面的地边界以下形成了建筑的街墙。一般来说繁华商业区或商住混合社区的街墙比住宅区要高。它既尊重传统的街墙所形成的城市氛围与物权利益最大化的诉求。也用法律将建筑本身所需要的结构与经济合理性转变成盈余的价值(surplus value)。当作为边界的街道本身的相对于两侧物权的公益价值互无冲突的时候,街道变成了一种锯齿形的类V形剖面的公共空间。而当时的纽约建筑也形成了一种婚礼蛋糕(wedding cake)式的形态(可称为大都会装饰艺术风格,Metropolitan Art Deco)。在建筑师Harvey Wiley Corbett的未来城市想象中,这一退台式的V形峡谷利用每次退台形成的栈道式走廊形成了一个戏剧化的多地表城市剧场。那些天桥,连廊,拱廊丰富了体验这一V形空间的路径。

|

WPA2.0竞赛入选方案,美墨边境上作为公益基础设施的界墙 |

|

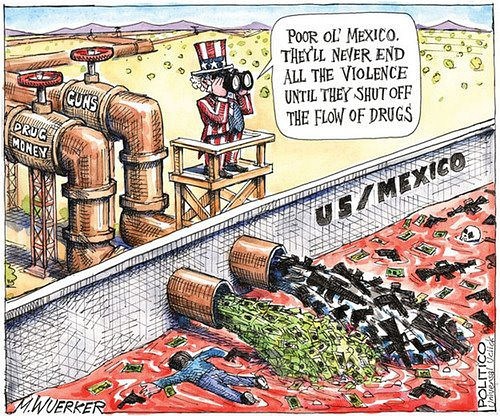

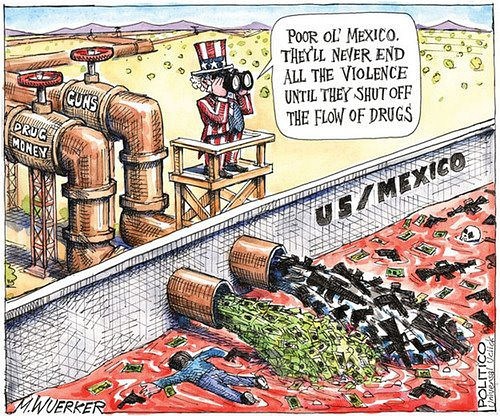

一副关于美国墨西哥边境的政治漫画 |

Koolhaas对边界的再生产计划至今仍然在刺激着建筑师的想象。在由UCLA所组织的WPA2.0竞赛中,有一个入围方案清晰的表达了对Koolhaas的1972年竞赛方案的致敬。这个名为“作为基础设施的边界”的参赛方案将位于美国与墨西哥边境线的700英里“长城”改造为具有公益性质或具备能源生产功能的设施。美墨边境的防护墙是“美国梦”躯体上的最大伤疤。至今24亿美元已经消耗在土建工程与昂贵的安保监控设施上。即使如此,4000次的成功“破墙”行为已经产生了四百万的维修费用。自从来自墨西哥的非法越境行为越来越猖獗,这条线性的边界从来就不被看作是一个积极的空间。而建筑师Rael San Fratello的方案将这个消极地带转变为一个边界双方都能够获益的国与国之间的公益生产机器。虽然这类项目的政治反讽功能远远大于实际意义,我们也不能忽视那些被各种界墙所压抑的灰暗空间,它们同样也可以成为建筑师想象驰骋的热土。

在更多的时候,建筑学的场域是那些无形的墙,或者是构成樊篱的建成物。他们可以是城市的网格,是高压电网塔下的无人区,是太阳能板的矩阵,是高速公路边的隔离带,是废弃的铁路、输水轨道,是集装箱堆场,是废水处理站,是立交桥下的灰暗地带,是布满垃圾的城市后街,是河流与行政边界,或是根本在地图上寻找不到的贫民窟,它们就如同一个巨大的分隔系统将城市分离为有形的、显性的合法区域。它们或者在横跨在天空,或匍匐在地底。它们的存在与自塑形过程遵循的是建筑师无法把握的规律与逻辑。而目前的建筑与城市设计工具基本没有能力来诠释并介入这些空间的自生成过程。而这些隐晦的灰暗地带却如藤蔓般在地球的每个角落恣意的纵横交错。它们事实上定义了一种建筑师还无法适应的尺度,在这种巨型的尺度下,我们所熟悉的中观环境事实上只是在无数宏大的、网络化的环境载体规制下的积木游戏。建筑应该继续延续在中观环境中的小情趣,小伤感,小欢喜并继续将之实施到与我们的身体碰触的土木砖石中?或者是在那些并不熟悉的建成环境中探索新的关于物质,关于过程的知识?或者,我们根本就没有自由选择的机会?或许我们能做的,就是不要再将建筑剖面里的墙,楼板与大地涂黑,不要把街道轻易留白,不要将建筑的入口混同于一道门,不要让屋顶沦为烈日下的荒漠,因为最活跃的因素往往就发生在这些视而不见的边界上。

转载于豆瓣作者:crusader